大腸検査の内視鏡スコープが新しくなりました。

2020.09.04

大腸内視鏡は肛門からカメラを挿入して観察し、大腸癌・大腸ポリープ・腸炎・痔といった病気が無いか調べる検査です。

角田記念まつだクリニック内科・消化器内科ではこの度、大腸内視鏡検査で使用するビデオスコープの更新を行ないました。(EVIS LUCERA ELITE ®PCF-H290I/オリンパス社製)。

今回導入した大腸内視鏡には下記のような特長があり、大腸内視鏡検査の精度向上と検査に伴う苦痛低減が期待できます。

角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では今後も引き続き「苦痛の少ない」「安全で」「正確な」大腸内視鏡検査をめざします。

【新しくなった大腸内視鏡ビデオスコープの特長】

|精度の高い検査の実現

- ハイビジョン対応CCD:以前のものより高精細な画像が得られ、精度の高い診断をサポートします。

- ワイドアングル:170度の広視野角での観察が可能となりました(以前のものは140度)。大腸の襞に隠れた病変の発見に威力を発揮します。

- 副送水機能:大腸の粘膜に付着した粘液や血液を洗い流す機能です。大腸内視鏡での観察や治療に役立ちます。

|検査に伴う苦痛の低減

- 細径化:内視鏡の太さが11.5㎜と、以前のものと比較し0.5㎜細くなりました。

- 受動湾曲:S状結腸など屈曲の強い部位を通過するとき内視鏡が自然に曲がりスムーズな通過をサポートする機能です。

- 高伝達挿入部:術者の内視鏡の操作が先端まで伝わりやすい設計になっており、無理な大腸のねじれが生じにくくなっています。

- 硬度可変:以前のものにも搭載されている機能です。手元の調整リングを操作することにより、患者さまの体格や大腸の部位にあった内視鏡の硬さを調整できます。

最新のピロリ菌診断装置を導入しました。

2020.08.10

ピロリ菌は胃の粘膜に生息する細菌で、近年の研究により胃がんの最大の原因であることが知られています。ピロリ菌の感染を診断する方法としていくつかの方法があります。そのなかで、もっとも精度の高い方法が尿素呼気法です。当院ではこの尿素呼気法を正確かつ短時間で行える最新の診断装置(PoconePlusⓇ/大塚製薬株式会社)を導入いたしました。

|特徴

- 保険診療で実施できる6種類のピロリ菌検査のなかで最も精度が高いといわれています(正診率99.1%)。

- 検査薬を内服したのちに呼気を採取し調べます。検査にともなう苦痛は全くありません。

- 約2分(呼気採取を含めると30分)で検査結果がえられます。陽性の場合はすぐに治療を開始できるため、通院の負担が軽減できます。

- ピロリ菌の感染診断だけでなく、除菌治療後の治癒判定にも使用できます。

|注意

- 保険診療でピロリ菌検査を行えるのは、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」とされています(保医発0221第31号 厚生労働省通達)。

ピロリ菌は気になるけれど内視鏡検査(胃カメラ)が苦手という方へ。ピロリ菌検診をはじめました。

2020.08.01

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は胃の粘膜に生息する細菌で、胃がんの最大の原因であることが知られています。ピロリ菌検査には6種類の方法がありますが、これらを保険診療で実施できるのは、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」とされています(保医発0221第31号 厚生労働省通達)。しかしながら、ピロリ菌は気になるけれども内視鏡検査は苦手だなという方もいると思います。このような方のためにピロリ菌検診を始めました。

【検査】

ピロリ菌の診断方法としては最も精度の高い尿素呼気法という検査法で診断します(正診率99.1%)。検査薬を内服したのちに呼気を採取し調べます。検査にともなう苦痛は全くありません。院内の診断装置を利用し約2分(呼気採取を含めると30分)で結果が分かります。

【費用】

検診料 5,000円(税別)

【予約】

ピロリ菌検診をご希望の方は電話で予約をお願いします。

- 陽性であった場合は保険診療での除菌治療をご案内します。保険診療でピロリ菌の除菌治療を行うには、内視鏡で胃炎の存在や胃がんの否定を診断することが必要です。

- 尿素呼気試験では、プロトンポンプ阻害薬(PPI)という薬を内服している場合は偽陰性が高くなります。お薬を内服中の患者さまはお知らせください。

- ピロリ菌検診はピロリ菌の感染の有無を診断するものであり、胃がんの存在を診断するものではりません。

【重要】新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う電話再診による処方せん発行について

2020.08.01

令和2年2月28日付けの厚生労働省の通知により、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する目的で、病状の安定している患者さまでは電話診察によるお薬の処方が認められました。ご希望の患者さまは電話でご相談ください。

- 電話診察の対象となる患者さま

当院に定期的に通院している患者さまで病状が安定している患者さまです。 - 電話診察の流れ

①電話再診を希望される方は下記の電話番号までお電話ください。医師に電話再診が可能かを確認しますのでお待ちください。医師の診察状況によっては、一旦お切りしてお待ちいただく場合もあります。ご了承ください。

②医師が電話で診察を行います。

③かかりつけ調剤薬局をお伺いし、診療費のお支払いに関してご説明いたします。

④医師が処方せんを発行し、クリニックからかかりつけ調剤薬局へファックスします。

⑤調剤薬局でお薬を受け取りください。 - お薬の受取りについてご不明な点は調剤薬局にお問合せください。

- お薬の郵送サービスなどを行っている調剤薬局もあるようです。

- 処方せんの原本は病院から調剤薬局に郵送いたします。

- 当院ではオンライン診療は行っていません。

事前に問診票をダウンロードして頂くことも可能です。

2020.08.01

角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では、新患のみなさまに問診表(簡単な予診票)をご記入頂きます。お名前・生年月日・住所・電話番号などの基本的な内容の他、どんな不調や症状があるか、これまでかかったことがある病気や持病があるかなど、可能な範囲で構いませんので教えてください。

パソコンやプリンターをお持ちの場合は、下記よりダウンロード&プリントアウトして頂き、来院される前にご自宅でゆっくり記入してからお持ち頂くことも可能です。

ご来院される前の「ネット予約」がおすすめです。

2020.07.10

角田記念まつだクリニック内科・消化器内科では、待ち時間の短縮・利便性の向上を目的に診療はご予約を頂いております。ネット予約システムも導入しておりますので、パソコンやスマートフォンから予約を入れて頂くことが可能です。インターネットを利用されない患者さまは、お電話もしくは受付窓口で予約を受付することもできますが、可能な限りネット予約のご利用をお願いたします。

▼ネット予約のメリット

□夜間など診療時間外でも24時間診療の予約がとれる。

□事前に「まもなく予約日メール」が届くから安心。

□予約した日をネット予約システムの画面で確認できて便利。

※診察は予約の患者さまを優先して行います。但し、緊急の患者さまはこの限りではございません。診療状況により予定時間に診察を開始できない場合もあります。あらかじめご了承下さい。

※検査・ワクチン・健康診断はネット予約ができません。お電話もしくは受付窓口でご相談ください。

▼診療予約のしくみ

当院の診療予約は時間帯を30分ごとに区切り、その枠内に数名の患者さまを受付いたします。予約の有無、新患・再診にかかわらず、同じ時間帯の枠で受付した患者さまは、来院順で診察いたしますのでご了承ください。

【予約ありで来院された場合】

予約を入れた時間帯の枠内で来院順に診察いたします。(例:9:00~の枠に予約を入れて来院された場合、9:00〜9:30の診察予定となります。)

【予約なしで来院された場合】

その時点で予約枠が空いている時間帯での受付となります。(例:予約なしで9:00に来院された場合、9:00~9:30の予約枠がいっぱいの時は、早くても次の9:30~枠でのご案内となり、9:30~10:00の診察予定となります。)

当院は2名の医師で外来診察・検査をしております。

2020.07.01

当院は角田医師と松田医師の2名体制で診療を行っておりますが、曜日により1名体制または検査と外来診察を分担する場合がございます。

【水曜日】

松田医師が東北医科薬科大学病院での診療で不在となるため、角田医師のみの診療となります。

【金曜日の午後】

松田医師は検査のみの担当のため、外来診察は角田医師が担当します。

【月・火・木・金・土の11:30~12:00、火・木の14:00~14:30】

松田医師が大腸内視鏡検査の担当時は、角田医師が外来診察を担当します。松田医師の診察を希望される患者さまは受付で申し出てください。検査終了後、順次診察いたします。

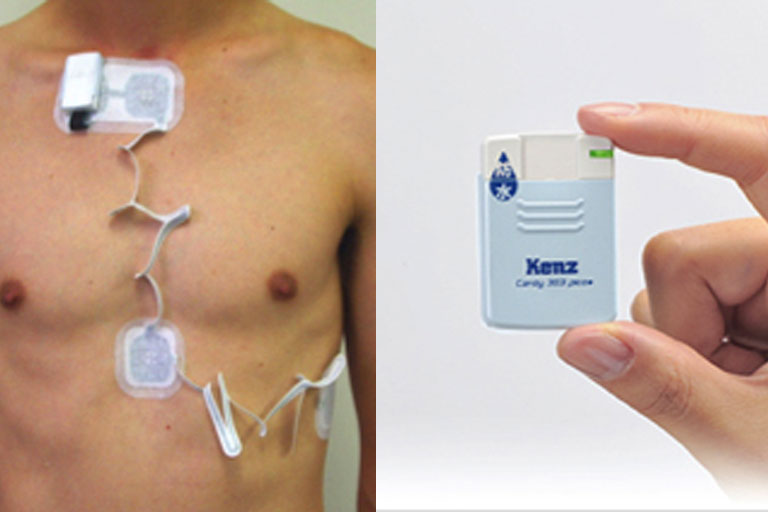

ホルター心電図を導入しました。

2020.06.10

わたしたちの大切な心臓は休みなく1日10万回も拍動しています。

健康診断や診療所でよく行う12誘導心電図はそのうちの10回程度の心拍をみて心臓の病気の有無を判定します。

短時間で済み簡便な検査なのですが、症状がないときに実施すると診断にたどり着けない場合もしばしばあります。

ホルター心電図は日常の生活の中で24時間の心電図を記録して心臓の状態を調べる検査です。

普段はなんともないけれど、ときどきだけ胸が痛む場合、その原因を調べるのに有効な検査です。

不整脈、心房細動、狭心症などの心臓の病気の診断に役立ちます。

まつだクリニックで導入した装置は非常に小型です。検査に伴う痛みもありません。また、装着したまま入浴やシャワーも可能です。

気になる症状がある患者さまはぜひ一度まつだクリニックまでご相談ください。

大腸内視鏡の液体の下剤が苦手な患者様へ:当院では錠剤タイプの下剤(ビジクリア)も選択できます!

2020.06.01

大腸内視鏡検査は肛門から内視鏡を挿入して観察し、大腸癌や大腸ポリープなどの病気を見つける検査です。検査前に1200~2000mlの液体の下剤を内服し、大腸をきれいにしてから行います。当院ではモビプレップという下剤を使っています。従来のものと比べるとかなり味は良くなったと思いますが、なかにはどうしても内服できないという患者さまがいらっしゃいます。そのような患者さまのために当院では錠剤の下剤であるビジクリアも用意しています。検査前に1回5錠を200mlの水またはお茶とともに15分毎に合計10回内服します。液体の下剤がどうしても飲めないといった経験のある患者さまはご相談ください。

注意:ビジクリアは65歳以上の患者さまや高血圧のある患者さまには使用できません。

B型肝炎やC型肝炎でお悩みの患者さまはご相談ください。

2020.05.20

平成20年より国はB型肝炎及びC型肝炎の方に対する早期治療をすすめるため肝炎治療特別推進事業を実施しています。肝炎の治療のためのインターフェロン治療、核酸アナログ治療およびインターフェロンフリー治療の医療費を助成し、治療を受けやすい環境を整備し、患者さまの将来の肝硬変や肝がんの予防、健康保持を目的としています。当院は同事業における治療実施医療機関に認定されています。

B型肝炎やC型肝炎でお悩みの患者さまはご遠慮なくご相談ください。